Louis XV devient roi en 1715 à la mort de Louis XIV. Il est âgé de cinq ans et est déjà orphelin de père et de mère. Étant trop jeune pour régner, commence une période de régence commandée par son grand-oncle Philippe d’Orléans. Elle sera une relative réussite dans la mesure où elle rendra à Louis XV, à sa majorité en 1723, un royaume en paix, aux finances à peu près maîtrisées et en plein renouveau économique malgré la faillite du système de Law.

En 1726, Louis XV nomme son précepteur et père de substitution, le cardinal de Fleury, Premier ministre, charge qu’avaient exercée avant lui Richelieu et Mazarin, et qu’il conservera jusqu’à sa mort en 1743. Cette période sera heureuse pour la France qui se développera tous azimuts aux plans économique, industriel, commercial et scientifique et connaîtra un grand enrichissement général. Louis XV bénéficiera alors d’une très grande popularité auprès du peuple et gagnera le surnom de « Bien-Aimé ».

Le commerce maritime est ainsi multiplié par quatre en valeur entre 1716 et 1743, la population augmente et passe de 19 millions d’habitants en 1715 à 23 millions en 1750, les revenus de l’État de 80 millions de livres en 1716 à 308 millions en 1748.

Jean-Christian Petitfils dans son Louis XV note :

« […] triplement de la fabrication des tissus à laine à Beauvais et Amiens, des cotonnades à Rouen, doublement des ventes de glaces par Saint-Gobain entre 1725 et 1739, rapide extension des soieries de Lyon et de Roanne, des tissages d’or et d’argent pour la Cour. Des petites aciéries naquirent en Dauphiné, des papeteries en Angoumois. […] Profitant de cet enrichissement, les grands ports connurent une prospérité jamais atteinte. Le négoce des toiles bretonnes en pleine ascension passait par Saint-Malo, Morlaix, Best et même Rochefort. Marseille et Sète captaient les marchés florissants des tisserands de la plaine languedocienne et du Vivarais. À Bordeaux, à Nantes, la bourgeoisie commerçante et industrieuse installait des distilleries, des raffineries et des chantiers navals. »

C’est à cette époque que sont construits la place Louis XV (future place de la Concorde) à Paris, la place Royale de Reims, la place de la Comédie à Bordeaux, l’École Militaire, le théâtre de l’Odéon, l’hôtel des monnaies, l’église Sainte-Geneviève (qui allait devenir le Panthéon). L’école des Ponts et Chaussées est créée et des grands travaux d’infrastructures (routes, canaux, ports, ponts…) sont entrepris partout en France.

Bref, la France va bien. Tellement bien qu’elle commence à gêner l’Angleterre dans ses projets de domination mondiale.

Jean-Christian Petitfils continue :

« Un peu partout, la France taillait des croupières aux Anglais et aux Hollandais. En juin 1739, la vieille et puissante Levant Company, qui avait des établissements à Alep, Smyrne, Constantinople et Alexandrie, se plaignait des exportations française : "Les Français ont amélioré leurs manufactures qui ont atteint aujourd’hui une telle perfection que l’on devrait être surpris qu’aucune étoffe anglaise puisse encore se vendre, plutôt que de s’étonner que leur consommation ait diminué." La qualité française était le label de référence. […] Les négociants britanniques se plaignaient de perdre des parts de marché aux Antilles, en Amérique du Nord, en Afrique, au Levant et aux Indes. »

Le lobby industriel, commercial et colonial anglais va ainsi commencer une campagne en faveur de la guerre contre la France afin d’écraser son commerce.

L’empire mondial français

Dans la province France défrancisée de 2025, personne ne sait que la langue internationale hégémonique contemporaine aurait pu être le français et non l’anglais.

• L’Amérique

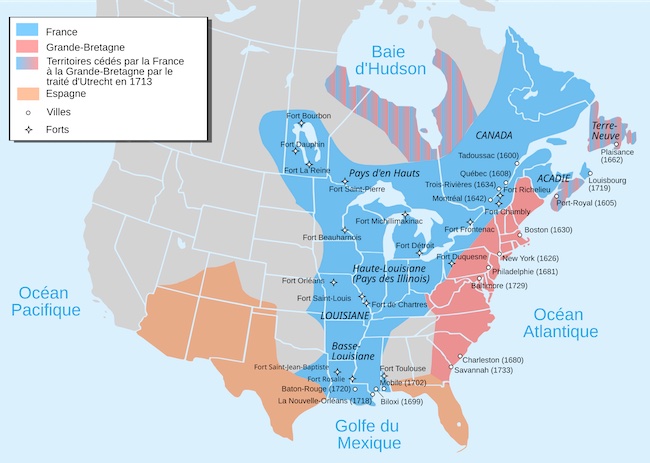

Au début du règne de Louis XV, la France possédait pas moins de 8 000 000 de km2 en Amérique entre ses territoires du Canada et de la Louisiane, soit quinze fois le territoire de la France métropolitaine.

La Couronne entendait bien exploiter ces territoires riches en fourrures, ressources halieutiques, potentiel agricole… et l’avait émaillé de forts destinés à les défendre.

Leur problème principal était justement leur sous-exploitation chronique dû au faible nombre des colons français. Nous comptions ainsi 90 000 Français d’Amérique contre… 1,2 million d’habitants dans les Treize Colonies britanniques… Cependant, rien n’aurait empêché la France de mener un grand programme de colonisation plus tard, à la fin du siècle ou même au XIXe siècle.

• Les Antilles

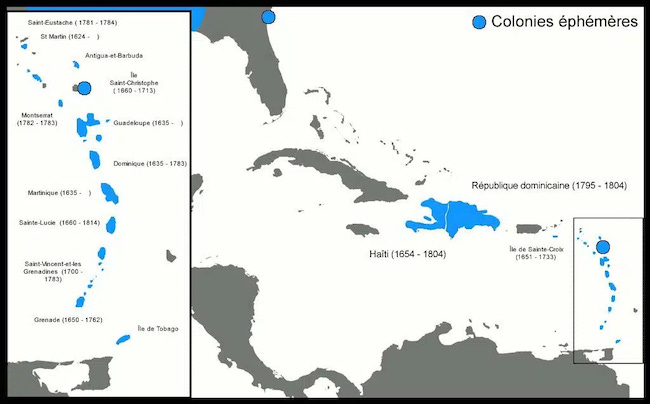

Quasiment l’ensemble des îles des Antilles étaient françaises.

Celles-ci étaient d’une importance cruciale pour le commerce français car productrices de sucre, d’épices et de vanille. Saint-Domingue produisait ainsi 43 000 tonnes de sucre à elle seule en 1743.

Selon certaines estimations, le revenu total des Antilles s’élevait environ à 200 millions de livres vers 1750, ce qui rapportait en taxes plusieurs dizaines de millions de revenus annuels à l’État monarchique.

• Les Indes

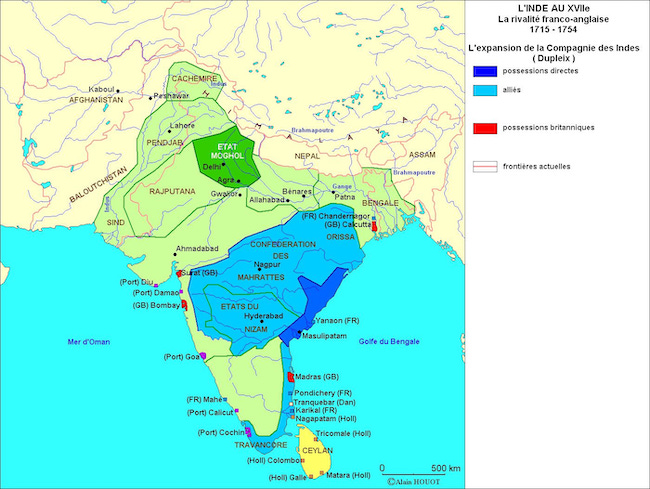

Depuis la création par Jean-Baptiste Colbert de la Compagnie des Indes orientales en 1664, la France était devenue l’acteur européen dominant du sous-continent Indien au milieu du XVIIIe siècle. Grâce à deux grands héros français, Joseph François Duplex, gouverneur des établissements français de l’Inde, et son second, Charles Joseph Patissier de Bussy, marquis de Castelnau, la France y atteint l’apogée de son influence avant la guerre de Sept Ans.

La gloire accumulée par la France dans la région sera à la hauteur du fiasco dramatique de sa politique au milieu du siècle. Nous y reviendrons dans un prochain article.

La guerre de Succession d’Autriche

L’Empereur d’Autriche Charles VI n’ayant aucun héritier mâle pour lui succéder, il avait fait adopter la dite « Pragmatique Sanction » par l’Europe entière qui devait assurer le trône à sa fille Marie-Thérèse. Cependant, au moment de sa mort, la désormais impératrice fit face à une coalition formée par la France, la Prusse, l’Espagne, la Bavière, la Saxe, la Suède et le royaume de Naples, tous voulant se repaître de la bête autrichienne apparemment affaiblie.

Marie-Thérèse ne trouvait comme alliée que l’Angleterre, bien décidée à régler leur compte à la France et à l’Espagne.

C’est ainsi une petite guerre mondiale qui se déroulera de 1740 à 1748, et qui sera l’antichambre de la guerre de Sept Ans.

Cette guerre va plutôt bien tourner pour la France, avec une marine qui tiendra à peu près tête à la Royal Navy sur les mers du globe, préservant ainsi le commerce français. Le Canada français parviendra à maintenir ses positions malgré la prise de sa principale place forte Louisbourg en 1745. Le contrôle des Antilles restera français et en Inde, c’est la capitale anglaise de la région Madras qui sera prise par Dupleix. Une importante expédition anglaise de 32 navires et d’environ 9 000 hommes échouera même à prendre Pondichéry, le cœur des Indes françaises, défendue de façon héroïque par ce même Dupleix. Celui-ci avait fait fortifier la ville en partie sur ses fonds propres avant le début des hostilités et ce contre l’avis de la Compagnie qui craignait de provoquer les Anglais…

En Europe, une armée de 45 000 hommes commandée par le brillant maréchal de Saxe parvint à vaincre une armée coalisée anglo-hollandaise de 60 000 hommes à Fontenoy en 1745. La bataille sera sanglante et on comptera environ 15 000 tués et blessés de part et d’autre. Nonobstant ses pertes terribles, elle sera un triomphe pour la France.

Voltaire s’écria « Ah ! le bel emploi pour votre historien ! Il y a trois cents ans que les rois de France n’ont rien fait de si glorieux. Je suis fou de joie. » Il composera alors en deux jours un poème épique de 326 vers qu’il nomma Le Poëme de Fontenoy.

Louis XV qui assista en personne à l’affrontement se couvrit de gloire. Au plus fort de la bataille quand les troupes françaises subissaient l’assaut terrible des colonnes anglaises, et alors que ses conseillers et le maréchal de Saxe l’adjuraient de quitter la scène au milieu des boulets de canon qui tombaient tout autour, c’est lui qui décida de tenir la place et de ne pas abandonner ses troupes. De l’ensemble des personnes présentes, c’est bien Louis qui permit la victoire par sa présence courageuse et sa détermination sans faille qui galvanisèrent son armée.

Des Te Deum résonnèrent dans les églises et cathédrales aux quatre coins la France pour fêter le roi, alors célébré comme un nouveau Mars, dieu de la guerre romain.

L’armée renforcée jusqu’à 120 000 hommes du maréchal de Saxe envahit la Belgique, jusqu’à prendre possession de Bruxelles et de Anvers, port européen majeur dans le commerce mondial et dont l’appartenance à la France était la terreur de l’Angleterre. La campagne guerrière du maréchal ira même jusqu’à prendre la place forte majeure de Maastricht en Hollande au bout de seulement trois semaines de siège.

« Bête comme la paix »

Une Angleterre étranglée financièrement et clairement défaite sur le terrain militaire allait négocier la paix avec la France. Bien que la Prusse ait pris la riche région de Silésie à l’Autriche, Marie-Thérèse allait parvenir à garder son trône et son empire grâce à sa résistance opiniâtre aux armées coalisées.

Pour des raisons pacifiques et géopolitiques très douteuses, un Louis XV au sommet de sa gloire va alors se montrer d’une modération bien excessive dans les discussions de paix qui aboutiront au traité d’Aix-la-Chapelle en 1748.

Plutôt que d’annexer la Belgique, alors riche, peuplée de millions d’habitants, et le port d’Anvers, ce qui aurait assis la puissance de la France en Europe et permis de se doter des moyens de mener la grande guerre mondiale contre l’Angleterre qui d’évidence allait continuer, Louis XV préféra rendre l’ensemble de ses conquêtes à l’Autriche.

À l’international, il restitua Madras en Inde à l’Angleterre afin de récupérer Louisbourg au Canada. Le droit d’asiento, c’est à dire la capacité pour une puissance étrangère de commercer et d’écouler ses produits dans les colonies espagnoles, était offert à l’Angleterre pendant cinq années. Depuis le traité d’Utrecht en 1713, seuls la France et le Portugal avaient pu bénéficier de cet asiento. Le commerce mondial français se retrouvait donc encore un peu plus en concurrence avec le commerce britannique…

Ainsi, d’une situation très avantageuse, Louis XV décidait seul de forcer la paix et de revenir à la situation ante bellum. Si l’Autriche parvenait à sauver les meubles, la Prusse de Frédéric II, alliée de la France, s’affirmait comme une puissance majeure en Europe centrale. L’Angleterre, la Perfide Albion, soufflait et se réjouissait de ce petit miracle diplomatique qui lui permettait de se remettre de ses émotions et d’envisager paisiblement un nouveau règlement de comptes d’échelle mondiale avec la France. Lord Chesterfield qui était l’ambassadeur anglais à la cour de Vienne et un personnage influant au sein de la diplomatie britannique s’écria « Nous l’échappons belle ! » à la conclusion des discussions préliminaires au traité de paix.

Car là fut la grande naïveté de Louis XV. À ce moment décisif, son seul souhait était d’assurer une paix durable en Europe, organisée autour d’un certain équilibre des puissances. Afin de parvenir à cette paix, il pensait devoir réfréner l’impérialisme de son royaume qui risquait de provoquer une nouvelle guerre de Cent Ans avec l’Angleterre. Il se gaussait en public de vouloir « faire la paix non en marchand mais en roi », ce qui ne veut pas dire grand-chose.

Ce qui est étonnant de la part d’un prince aussi éduqué et brillant que lui, c’est qu’il ne comprit alors pas que l’Angleterre, elle, était bien motivée à mener cette nouvelle guerre de Cent Ans à la France coûte que coûte, ce afin d’écraser sa puissance d’envergure mondiale en passe de devenir franchement dominante. Alors qu’il agissait en prince humaniste et pacifique, pensant « déclarer la paix à l’Europe », il se privait des armes qui lui permettraient de gagner cette guerre alors en cours pour la suprématie mondiale que nos voisins britanniques lui avaient déclarée quoi qu’il en pensât.

Cette paix honteuse déclencha un cataclysme dans l’opinion française, à bon droit outrée d’avoir tant sacrifié pour ne rien obtenir en retour. La popularité de Louis XV jusque-là épique s’effondra et on vit apparaître des vers satiriques anonymes s’afficher un peu partout en France dont voici quelques extraits :

Peuple, jadis si fier, aujourd’hui si servile, Des princes malheureux, vous n’êtes plus l’asile

Ou encore :

Ô Louis ! Vos sujets de douleur abattus Respectent Edouard captif et sans couronne : Il est roi dans les fers, qu’êtes-vous sur le trône ? [...] Tandis que Louis dort dans le sein de la honte, Et d’une femme obscure indignement épris, Il oublie en ses bras nos pleurs et nos mépris...

Jean-Christian Petifils note :

« L’opinion publique, heureuse de la paix retrouvée, mesura combien la France, victorieuse sur le terrain, était humiliée par le traité d’Aix-la-Chapelle. Tant d’efforts, tant de morts, tant d’estropiés, tant de sacrifices humains et financiers, tant de victoires pour en arriver là ! On s’était "battu pour le roi de Prusse", selon le mot de Voltaire. "Bête comme la paix", disaient les dames de la Halle en crachant par terre. La fibre patriotique, la fierté nationale, qui agitaient à peu près toutes les couches du pays, l’emportaient sur la fidélité monarchique. On découvrait avec stupeur la situation réelle et on en rendait tout naturellement responsable le roi. […] Oui, à ce moment-là Louis avait cessé d’être le Bien-Aimé. »

C’est un point important. La paix d’Aix-la-Chapelle vit une partie de l’opinion publique, jusqu’alors attachée à la personne royale de façon ultra-majoritaire, se dissocier de lui. Le peuple français commençait ainsi doucement à penser la politique du pays de façon autonome, et ce contre les décisions de son monarque absolu. La France du XVIIIe siècle s’approchait du moment où le pouvoir royal aurait des comptes à rendre au peuple d’une manière ou d’une autre, et où sa légitimité ne passerait plus uniquement par une souveraineté d’origine divine et assise sur les siècles…

Conclusion

Cet épisode de la guerre de Succession d’Autriche et du honteux traité d’Aix-la-Chapelle porta un coup sévère au prestige du roi et de la monarchie.

Du point de vue géopolitique, une France en position de force comme rarement dans son histoire récente avait renoncé à un gain de puissance important au prétexte d’arguments pacifiques bien fallacieux, comme si l’Europe et le monde attendaient du bon Roi Louis XV qu’il leur montrât comment arrêter de se chamailler pour quelques lopins de terre. Ce n’était pas agir en chef d’État au service de ses peuples mais plutôt en homme de salon illuminé et bien naïf.

La guerre de Succession d’Autriche n’avait pourtant rien résolu aux problèmes stratégiques profonds de l’Europe de l’époque. L’Angleterre remettait à plus tard son règlement de comptes général et définitif avec une France redevenue prospère et dominante. L’Autriche attendait le moment propice pour récupérer la riche province de Silésie à la Prusse. Elle ne fut ainsi qu’un prodrome à la terrible guerre autrement plus importante et violente que fut la guerre de Sept Ans, qui vit la France perdre son empire mondial.

et

et  !

!