Aucune foi ne rallie l’unanimité. Toujours il se trouvera des hommes pour s’accrocher à la religion de leurs pères, aux gestes et aux dieux qui leur furent transmis comme un héritage inviolable. L’anecdote du roi Radbod de Frise (679-719) le dit mieux qu’un traité : lorsqu’un missionnaire chrétien lui annonça que ses ancêtres brûlaient en enfer pour avoir été païens, le vieux chef bondit comme un lion. « Prêtre lâche ! Comment oses-tu dire que mes pères sont en enfer ? Plutôt – oui, par leur dieu, le grand Woden, je le jure ! – plutôt dix mille fois partager leur enfer de héros que goûter votre paradis de prêtres ! » [1] C’était là un refus royal, jeté comme une gifle à la face des envahisseurs d’âmes.

On parle beaucoup de la « conversion rapide » de l’Europe ; c’est un conte pour catéchisme. La réalité, comme l’a rappelé Laurent Guyénot, fut sanglante et interminable [2]. Dans maints pays, il fallut des siècles de bûchers et d’épées pour briser la résistance païenne et exterminer les lignées entières qui la portaient. Les derniers défenseurs de leurs dieux se battirent comme des loups acculés, avec cette fierté qui refuse qu’un empire étranger, fût-il drapé dans la croix, vienne dicter ses rites et ses lois.

Quand les menaces de l’enfer et les promesses de béatitude ne suffirent plus, on passa à l’étau : interdiction des prêtres païens, suppression des fêtes ancestrales, destruction des temples et des idoles, bannissement des « superstitions ». Défense faite aux païens de servir comme gardes du palais ou de tenir office civil ou militaire. Quiconque pratiquait sacrifices ou cultes anciens était condamné à mort. On pendait, on brûlait, on torturait hommes, femmes et enfants – chrétiens dissidents et païens confondus.

Sous l’autorité prétendument éclairée du « grand chrétien » Constantin, la chasse aux adorateurs de Mithra prit des allures d’extermination rituelle : on les traquait avec tant d’acharnement que nul, fût-il simple laboureur ou marin endurci, n’osait plus lever les yeux vers le disque éclatant du jour, ni interroger, la nuit, l’ordre immuable des étoiles – car un regard pouvait suffire à vous livrer au bourreau pour crime d’hérésie [3]. Les rares souverains qui, comme Julien l’Apostat (332-363), se souvenaient qu’un empire ne vit pas de persécutions mais de concorde, furent promptement réduits au silence. Et ainsi, cette « grande foi », dont les sermons promettaient l’amour universel, s’implanta dans le sang et la cendre, par les procédés que Thomas Doane, dans Bible Myths and Their Parallels in Other Religions, décrit avec l’âpreté qu’inspire l’énumération des supplices :

« En Asie Mineure, les populations furent persécutées par ordre de l’empereur chrétien Constantin : "Les rites du baptême étaient imposés à des femmes et à des enfants qu’on arrachait pour cela des bras de leurs amis et de leurs parents ; la bouche des communiants était maintenue ouverte par un instrument de bois, tandis que le pain consacré leur était forcé dans la gorge ; la poitrine de jeunes vierges était soit brûlée avec des coquilles d’œuf chauffées à blanc, soit inhumainement écrasée entre de lourdes planches aiguisées." […] Des persécutions, au nom de Jésus-Christ, furent infligées aux païens dans presque toutes les régions du monde alors connu. Même parmi les Norvégiens, l’épée chrétienne fut tirée. Ils restèrent farouchement attachés au culte de leurs ancêtres, et nombre d’entre eux moururent en véritables martyrs de leur foi, après avoir subi les tourments les plus cruels de la part de leurs persécuteurs. Ce fut par pure contrainte que les Norvégiens embrassèrent le christianisme. Le règne d’Olaf Tryggvason [960- 1000], roi chrétien de Norvège, fut en réalité entièrement consacré à la propagation de la nouvelle foi par les moyens les plus révoltants pour l’humanité… Les récalcitrants furent torturés à mort avec une férocité démoniaque, et leurs biens confisqués. Voilà quelques-unes des raisons "pour lesquelles le christianisme prospéra". » [4]

Et pourtant – retournons la médaille – si Rome était restée païenne, c’est le christianisme qui eût goûté l’éradication. Ceux qui aujourd’hui se drapent dans une compassion pour les « pauvres païens persécutés » auraient, à situation inversée, joué la même partition, et versé d’authentiques larmes sur la« “petite communauté sans défense » des adorateurs du Nazaréen. L’histoire n’a pas besoin d’être réécrite pour nous instruire : avant que Constantin ne fasse entrer la croix dans le palais, l’Empire n’avait guère pour les chrétiens que la tendresse du boucher pour l’agneau – un empressement ponctuel à les supprimer, et, disons-le, un savoir-faire reconnu.

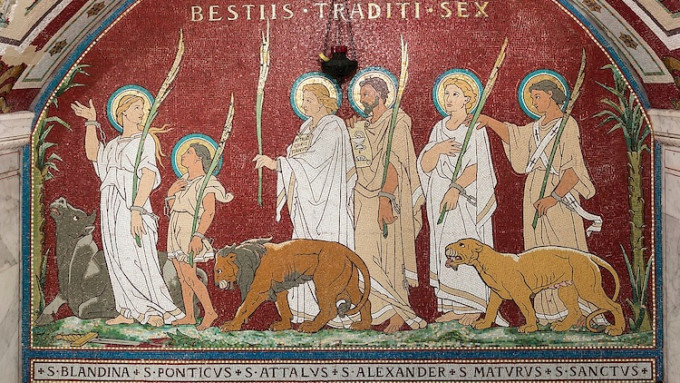

Souvenons-nous : Néron, en 64, transformant les jardins impériaux en foire macabre où les corps des disciples du Christ, enduits de poix, brûlaient comme torches nocturnes. Domitien, vers 95, exilant ou exécutant ceux qui refusaient de sacrifier aux dieux de Rome. Trajan, en 112, ordonnant à Pline le Jeune de punir de mort tout chrétien obstiné. Marc Aurèle, le philosophe, laissant Lyon devenir un théâtre d’horreur où Blandine et ses compagnons furent livrés aux bêtes. Dèce, en 249, exigeant un certificat de sacrifice pour échapper à la prison ou au supplice. Valérien, en 257, frappant prêtres et fidèles d’une répression sans pitié. Et Dioclétien enfin, entre 303 et 311, lançant la « Grande Persécution » : églises rasées, Écritures brûlées, milliers de fidèles torturés et exécutés.

Les chiffres ? Ils se perdent dans les ombres, tant la légende et l’histoire s’entremêlent. Mais au plus fort des persécutions, les chrétiens n’étaient sans doute pas plus de 5 à 10 % de la population de l’Empire, soit cinq à six millions d’âmes au quatrième siècle. Les martyrs, eux, se comptèrent probablement par dizaines de milliers sur trois siècles, non par millions comme l’affirme la piété romancée : un tribut de sang assez grand toutefois pour nourrir les mémoires et tremper les symboles.

Qu’est-ce donc qui explique l’ascension vertigineuse du christianisme, avant même la conversion de Constantin ? Comment se peut-il qu’une petite secte, née dans les confins poussiéreux de l’Empire, encore indistincte aux yeux de beaucoup de la religion mosaïque, ait pu, en l’espace de quelques siècles, supplanter les cultes antiques, solidement enracinés dans les mœurs, dans les autels, dans l’imagination des peuples ? Pourquoi cette victoire du Christ, et non celle de quelque autre culte oriental, tout aussi riche de promesses mystiques et de visions de salut ?

Les croyants, sans l’ombre d’une hésitation, répondront : parce que l’Église fut conduite par la main invisible du Ressuscité, l’Agneau de Dieu, triomphant de la mort. Réponse de la foi, noble et admirable dans son éclat, mais qui n’offre guère à l’historien des religions le pain substantiel de l’analyse. Car ceux-là cherchent une autre lumière : celle qui, autant que possible, éclaire les causes humaines, les enchaînements visibles, les ressorts de l’histoire que nous pouvons toucher du doigt.

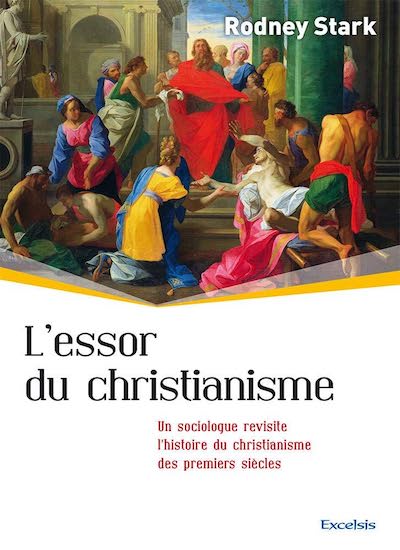

À cette quête se livra le sociologue Rodney Stark, dont les recherches, rassemblées dans L’Essor du christianisme, s’efforcent de dégager les raisons profondes – multiples, concrètes, parfois inattendues – qui expliqueraient comment cette foi des catacombes devint la foi des basiliques.

Première raison : un judaïsme soft

Le christianisme, tout d’abord, reprenait l’ossature du judaïsme, mais en la dépouillant des lourds désagréments qui, aux yeux du monde gréco-romain, accompagnaient la religion d’Israël. Le plus grave – et le plus visible – concernait les hommes : la circoncision. Dans l’Empire, on comptait nombre de païens séduits par le judaïsme : ils en aimaient le sabbat, l’élégance du monothéisme, la rigueur morale. Mais dans un monde où l’on se montrait nu au gymnase, la marque au couteau sur la chair prêtait à la moquerie. On riait, on pointait du doigt, et pour beaucoup cela suffisait à les détourner de la synagogue. D’autant qu’à certaines époques, l’Empire avait interdit la circoncision. Et il faut imaginer la brutalité de l’opération : lame de silex, plaie à vif sans anesthésie, avec des risques d’infections pouvant entraîner la mort.

Or le christianisme abolit ce scandale. On se sauve sans mutilation. Mieux : il supprime presque toutes les contraintes rituelles. Plus d’interdits alimentaires, plus d’obligations de pureté. Il suffisait de croire au Messie. Ainsi, le christianisme recevait du judaïsme une structure solide et majestueuse, mais débarrassée de ce qui rebutait, surtout les hommes, qui décidaient alors pour toute leur maison. Car les conversions se faisaient en bloc : qu’une dame de bonne famille changeât de foi, et la domesticité suivait ; qu’un notable se convertît, et toute la maisonnée – épouse, enfants, esclaves – adoptait la religion du maître (voir l’exemple de Corneille dans le livre des Actes des apôtres).

Deuxième raison : une initiation bon marché

Les rivaux du christianisme existaient : cultes à mystères, sanctuaires d’Isis, de Mithra, d’Adonis, d’Éleusis. Mais ces voies exigeaient de l’argent, du temps, des voyages. Le cycle d’Éleusis, le plus fameux, supposait pour l’initié de partir de sa ville – imaginons Carthagène –, de séjourner un mois à Athènes, de payer l’auberge, les sacrifices, les prêtres, les purifications, puis de revenir l’année suivante pour la cérémonie centrale, à nouveau coûteuse. Au bout, certes, on promettait l’immortalité de l’âme, la délivrance du cycle des renaissances, l’affranchissement de la tyrannie des astres, mais le prix restait lourd. Puis vint Paul. Et Paul dit : tout cela – l’immortalité, la résurrection, la délivrance –, vous l’aurez, gratuitement, sans voyage, sans taxe sacerdotale, simplement en croyant. Le coup était double : au polythéisme, il opposait le monothéisme ; au judaïsme, il ôtait l’obstacle de la circoncision et de la Loi ; aux cultes à mystères, il coupait la base économique. Ainsi s’explique la victoire.

Troisième raison : le pouvoir des femmes

Dans le monde antique, la femme est promise dès l’enfance. À Rome, en Judée, en Grèce, partout, l’âge de douze ans marque l’entrée au mariage. On attend, tout au plus, que la jeune fille ait ses premières règles ; mais dès lors, elle est l’épouse d’un homme qu’elle n’a pas choisi. Le christianisme, lui, la libère d’une part de cette fatalité : il lui laisse jusqu’à dix-sept ou dix-huit ans pour se marier, âge où l’esprit se forme et où l’âme peut consentir. C’est un changement imperceptible mais révolutionnaire.

Mais surtout, le christianisme condamne le meurtre des filles, cette coutume répugnante qui, faute de valeur accordée à l’enfant de sexe féminin, la jetait au cloaque dès la naissance. Car les filles survivaient mieux que les garçons ; ces derniers étant voués aux guerres et à ses risques. Aux premier et deuxième siècles, l’homme vit rarement au-delà de trente-neuf ans ; la femme, quinze ou vingt ans de plus. Donnez donc à la femme la protection de la loi, condamnez l’infanticide et l’avortement, et vous vous assurez à jamais sa reconnaissance et son ralliement.

Quatrième raison : l’unité des chrétiens

Lorsqu’une peste frappe une cité, les foules païennes abandonnent les malades à la contagion et à la mort. Les chrétiens, eux, résistent mieux. Habitués aux ablutions rituelles qui précèdent la communion et le partage du pain, ils se lavent les mains, ils se prémunissent mieux contre le bacille de la peste. Ils nourrissent le malade, l’isolent, le lavent. Les païens meurent en masse ; les chrétiens, eux, survivent en proportion plus grande. Après l’épidémie, quand la ville a perdu quarante pour cent de ses habitants, le pourcentage de chrétiens, lui, a augmenté. Non par miracle, mais par solidarité.

Cinquième raison : la certitude de la promesse

Le paganisme n’offrait rien, sinon des rites pour apaiser des dieux moqueurs. L’accès à l’Empyrée ou aux Champs Élysées, il fallait l’acheter au prix d’initiations obscures et coûteuses. Les dieux de l’Olympe aimaient à se rire des mortels ; la religion servait surtout à se préserver de leur sarcasme. À l’opposé, le Dieu du christianisme était la personnification de l’Amour qui s’était sacrifié pour sauver l’humanité. Il promettait le ciel, non comme une faveur aléatoire mais comme le salaire assuré de la fidélité. Certes, refuser d’encenser l’empereur exposait au martyre ; mais le prix, devant la récompense offerte, paraissait dérisoire. Et derrière cette promesse, toute l’éthique et toute la théologie du Nouveau Testament dressaient l’une des plus hautes cathédrales du génie humain.

Sixième raison : la sécurité sociale chrétienne

Les Juifs en avaient conçu l’idée ; les chrétiens l’érigèrent en institution. Tertullien (160-240) le proclame dans son Apologétique : chaque premier jour du mois, chacun donne ce qu’il peut ; la caisse commune sert à nourrir la veuve pour que ses enfants ne soient pas vendus comme esclaves, à racheter l’homme tombé aux mains des barbares, à libérer le condamné des mines. Dans l’Empire, point de secours : que meure le mari, et la veuve, même entourée de ses enfants, n’a plus qu’à vendre les plus grands pour nourrir les plus jeunes. Le christianisme apportait la main secourable qui empêche de tomber dans l’abîme.

Voilà, parmi d’autres, six raisons pour lesquelles le christianisme gagna le monde antique : il offrait un judaïsme sans les désagréments, une initiation facile et bon marché, il donnait aux faibles la force, aux femmes la dignité, aux malades l’espoir, aux pauvres la solidarité, et à tous l’assurance d’un destin éternel. Qui donc, devant tant de protection et d’avantages, ne voudrait entrer dans cette communauté ?

Conclusion

Plus tard, lorsque le christianisme se vit maître de l’Empire, il échangea l’humble croix des martyrs contre le glaive des princes, et la fraternité des catacombes contre l’implacable rigueur des tribunaux.

Ainsi va l’histoire : ce que l’un subit aujourd’hui, il l’infligera demain, et l’humanité, dans ses ferveurs comme dans ses cruautés, ne connaît d’autre changement que celui des emblèmes qu’elle brandit.

Et c’est alors que résonne, comme un jugement éternel, la voix du Nazaréen : « Tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée. »

et

et  !

!