Lundi 22 septembre, le président français Emmanuel Macron a pris la parole à l’ONU pour reconnaître officiellement l’État palestinien, rejoignant ainsi le rang de nations telles que l’Espagne, la Bulgarie, Chypre, la Slovaquie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la République tchèque et la Roumanie.

Dans cette assemblée, l’Espagne occupe une place à part : fidèle depuis des décennies à la cause palestinienne, elle se distingue par une constance qui ne saurait être attribuée au hasard. Cette fidélité dépasse les alternances politiques, qu’il s’agisse de gouvernements de gauche ou de droite, et trouve ses racines dans une tradition qui remonte à l’époque franquiste. Madrid, en dépit des transformations européennes et mondiales, a su maintenir, avec obstination et parfois en silence, sa ligne de soutien à la Palestine.

Il convient de s’arrêter sur cette continuité. L’analyse attentive des arcanes de la diplomatie espagnole révèle des vérités longtemps passées sous silence, des réalités que nombre d’Espagnols eux-mêmes ignorent. Comprendre l’Espagne dans cette affaire, c’est mettre en lumière un calcul subtil : ici se mêlent stratégie nationale et fidélité historique, et il apparaît clairement que Madrid trouve dans le soutien à la Palestine non seulement un intérêt politique, mais aussi le reflet d’une identité diplomatique cohérente, qui se détourne d’Israël pour se tourner résolument vers la cause palestinienne.

Pour saisir ces constantes, il faut revenir aux années trente, c’est-à-dire au temps de la Seconde République. Ce régime, dont le cinéma espagnol a parfois voulu faire une idylle, n’était pourtant rien de tel : c’était une démocratie formelle, livrée aux affrontements violents entre gauche et droite, à la fois dans les urnes et dans les rues. Les affiches de propagande, qu’on retrouve encore aujourd’hui, sont des témoignages éclatants de cette guerre civile latente.

Voyez, par exemple, cette affiche d’Acción Popular, grand parti de la droite républicaine. Nous pouvons y lire : « Marxistes, francs-maçons, séparatistes, juifs — tous veulent anéantir l’Espagne ». C’est là que se forme et se diffuse une expression restée célèbre dans la mémoire nationale : la fameuse « conjuration judéo-maçonnique ».

Et l’on me dira peut-être : mais enfin, y avait-il donc tant de juifs en Espagne pour mériter une telle animosité ? La vérité est tout autre : il n’y en avait presque pas. Tandis qu’en Pologne ils se comptaient par millions, qu’en Allemagne ils étaient encore des centaines de milliers, en Espagne on en trouvait à peine quelques milliers. Autant dire qu’il eût été plus aisé d’apercevoir un journaliste honnête sur LCI que de croiser un juif dans les rues de Burgos ou de Valladolid.

Pourquoi donc, dans ces conditions, ce ressentiment obstiné, cette obsession que certains qualifieraient d’antisémite ? C’est qu’en politique l’imitation est une loi aussi ferme que celle de la gravitation. Hitler avait conquis les foules avec son antisémitisme ; les partis qui lui ressemblaient, partout en Europe, imitèrent sa posture, espérant avec les mêmes mots susciter les mêmes enthousiasmes. L’Espagne n’échappa point à cette contagion.

Il faut dire aussi que le terrain y était préparé depuis des siècles. Dans ce pays, la mémoire historique s’enorgueillit encore de 1492, année où les Rois catholiques, par un geste qu’on glorifia longtemps comme une victoire nationale, chassèrent la race juive hors de la péninsule. Plus tard, certes, la Constitution de 1869 ouvrit les portes à la liberté de culte et quelques familles revinrent. Mais les siècles avaient imprimé dans la langue, dans les usages populaires, un fond de ressentiment, une ironie cruelle, presque devenue coutume.

En Castille-et-León – cette terre sévère et pierreuse d’où je viens – survivent encore, à l’ombre des cloîtres et des villages accrochés aux collines, des coutumes dont le sens échappe aux modernes, mais qui témoignent avec une force implacable de la permanence des siècles. Dans la tradition espagnole, surtout en Andalousie et en Castille, il existait un couteau, une lame recourbée de belle taille, qu’on appelait cuchillo matajudíos (voir image ci-dessous). Le mot, si cru pour nos oreilles délicates, signifie littéralement : « tue les juifs ». Pour ma grand-mère, ce vocable n’avait rien d’une provocation : il appartenait au langage du terroir, aussi naturel que les dictons de la vigne ou les invocations aux saints.

À León, durant la Semaine sainte, on « sortait tuer des juifs » – mais que l’on ne s’y trompe pas : nul sang ne coulait, nulle chasse réelle ne se faisait. C’était une expression figée, qui couvrait un rite bachique : l’absorption rituelle d’une limonade. Et pourtant le nom, lui, demeurait, comme un vestige de siècles plus âpres.

Autre exemple insolite : jusqu’en 2015, il existait dans la province de Burgos un village qui s’appelait, sans vergogne, Castrillo de Matajudíos. Et l’on devine, bien sûr, qu’aucun fils d’Abraham ne vivait parmi la soixantaine d’âmes de ce village pierreux.

Qu’on n’aille pas croire que je prêche ici le « politiquement correct », ni que je réclame qu’on réforme la langue au nom d’une morale importée. Mais il est vrai, et chacun peut en convenir, que le langage est le miroir fidèle de la culture, et que la culture est longue mémoire. Elle ne s’efface pas d’un coup, parce qu’un film de Spielberg aurait attendri nos consciences.

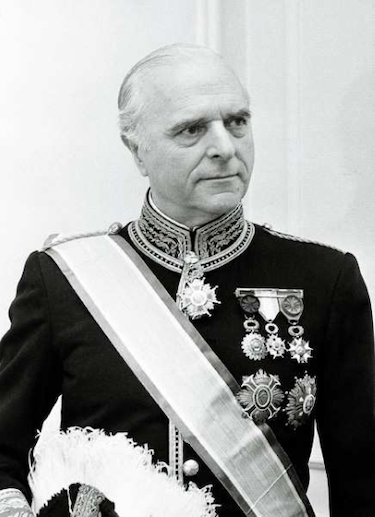

Ainsi, rien d’étonnant si, dans les années trente, certains politiques jouèrent la carte de l’antisémitisme. Cela leur semblait alors aussi naturel que d’autres arguments électoraux. La République espagnole, de toute façon, devait finir dans la tragédie. Deux camps se dressèrent : les insurgés, que menait le général Franco, soutenus par l’Italie fasciste et l’Allemagne hitlérienne ; et les républicains, encadrés par Moscou et ses brigades internationales. Franco triompha. Et voilà pourquoi, durant la guerre mondiale, l’Espagne se trouva dans le « mauvais camp », ce qui ne signifie pas qu’elle combattît réellement aux côtés du Reich. Franco, prudent, multiplia les pirouettes diplomatiques : il envoya bien la Division Bleue sur le front russe, mais il se garda d’un engagement plus lourd.

Il n’empêche : avoir été assis à la mauvaise table valut à l’Espagne un long isolement. Quand les vainqueurs fondèrent l’ONU, ils laissèrent l’Espagne de Franco sur le seuil. Une résolution de 1946, sévère comme une sentence de proscription antique, la déclara paria : on invita les nations à rappeler leurs ambassadeurs. L’Espagne se trouva reléguée dans la pénombre, telle une Corée du Nord avant l’heure.

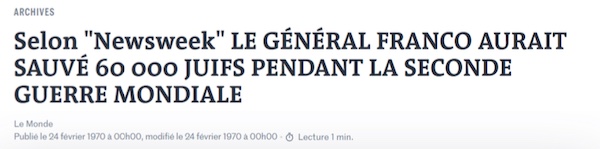

Et comment répondit donc Madrid ? Par une de ces pirouettes diplomatiques dont Franco avait le secret, une gymnastique d’une habileté rare, et qui lui permit de revêtir soudain le masque du « sauveur des juifs ». Croyez-vous que j’exagère ? Qu’on invente ? Alors relisez ces gazettes de l’époque. En février 1970, le journal Le Monde titrait « Selon Newsweek le général Franco aurait sauvé soixante mille Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Schindler en sauva mille deux cents et l’on en fit une fresque larmoyante pour Hollywood ; Franco, si l’on en croit ces chiffres, mériterait non pas un film mais une trilogie entière.

Nous pourrions aussi évoquer le cas du diplomate espagnol Ángel Sanz Briz (photo ci-dessous), surnommé « l’Ange de Budapest ». Il mobilisa avec une ruse admirable tous les subterfuges d’une chancellerie pour protéger des milliers d’hommes condamnés. Qu’on discute maintenant des mobiles – humanité sincère ou calcul politique – n’a rien d’étonnant : on pourrait poser la même question à propos de Schindler.

Pour ceux que ne satisfait point la légende officielle, et qui veulent sonder, derrière le voile des récits consacrés, la vérité d’un personnage qu’on nous donna pour sauveur providentiel, la lecture de l’ouvrage d’Yves Leblond, La Liste de Schindler : mythe et réalité, s’impose comme une étape nécessaire. C’est là que le chercheur attentif découvrira, non pas l’auréole dorée d’un héros de cinéma, mais les ombres, les contradictions et la vérité nue qu’on a voulu reléguer hors de portée des consciences dociles.

Et voici, pour sceller le paradoxe, la déclaration d’un ministre israélien, Shlomo Ben-Ami, en 1991 : « Le pouvoir juif fut incapable de modifier la politique de Roosevelt à l’égard des juifs. Le seul pays européen qui, véritablement, apporta une aide fut un pays où l’influence juive était inexistante : l’Espagne, qui sauva davantage de juifs que toutes les démocraties réunies. » [1] Voilà qui devrait figurer dans les manuels, mais nulle part on ne le lit. Pourquoi ? Parce que nul n’avait intérêt à le dire.

En Espagne même, dans les années quarante, Franco édifiait son national-catholicisme, dictature de baïonnettes et d’encensoirs, et n’allait donc pas se vanter de manœuvres qui s’opéraient hors de ses frontières. Et puis, autre ironie : la « conjuration judéo-maçonnique » que les propagandes de la Phalange brandissaient avant la guerre civile, disparut comme par enchantement après la victoire. Restait seulement la conjuration maçonnique et communiste, car Franco savait, lui, que les Alliés sortiraient vainqueurs du conflit. Résultat : l’Occident, dès la guerre froide, pardonna ses « péchés » au Caudillo, pour prix de son anticommunisme.

Mais le pays du « Ni pardon ni oubli », lui, ne pardonna pas. En 1948, l’État hébreu naît et réclame la reconnaissance de tous. Tous, sauf deux : l’Allemagne vaincue et l’Espagne de Franco. Et le vrai heurt survint en 1950, quand l’Assemblée générale des Nations unies vota la levée du boycott diplomatique contre Madrid. Qui s’y opposa ? Le bloc communiste tout entier… et Israël. Le délégué israélien Abba Eban, véhément, fustigea sans ménagement l’alliance ancienne du régime espagnol avec l’Axe.

C’est là, dans cette blessure, qu’il faut chercher l’origine d’une constante : l’Espagne franquiste, humiliée par le refus d’Israël, se tourna désormais vers la cause palestinienne. Mémoire rancunière du Caudillo. Mais il y avait plus. Franco, pour lever le veto qui fermait à l’Espagne les portes de l’ONU, avait besoin de voix, et notamment de celles des nations arabes. Et de ce pacte découla un double avantage : soutien diplomatique et contrats pétroliers.

La manœuvre réussit : en 1955, Madrid obtint son siège aux Nations unies. Et si l’on cherche encore un troisième motif de cette convergence hispano-arabe, il est tout simple : la religion. On l’a déjà dit : le régime de Franco reposait tout entier sur le socle de la religion catholique. À tel point qu’on pourrait qualifier son idéologie de national-catholicisme. Or, comme la Providence l’a voulu, les Lieux saints de la chrétienté – Bethléem, Jérusalem – se trouvaient alors sous tutelle jordanienne. L’Espagne, fidèle à sa mission spirituelle, défendait à l’ONU la résolution 181, qui prévoyait que ces terres fussent placées sous un mandat international. Et qui devait veiller sur ce dépôt sacré, sinon les puissances catholiques d’Europe ? France, Belgique, Italie… et bien sûr, l’Espagne. Oui, il y eut un moment singulier, presque surréaliste, où Madrid entrevoyait de redevenir la gardienne de Jérusalem. Ne vous êtes-vous jamais arrêté à lire le titre complet du roi d’Espagne ? Philippe VI n’est pas seulement roi d’Espagne, mais aussi… roi de Jérusalem. Héritage des croisades, relique d’un passé glorieux, aujourd’hui dénué de substance juridique, mais qui fait toujours son effet dans une conversation de bistro.

Dans cette logique, l’Espagne cultivait une prudence orientale. Car il fallait compter avec le voisin du Sud, le Maroc, toujours prompt à revendiquer Ceuta, Melilla et même les îles Canaries, territoires espagnols bien avant la naissance du sultanat chérifien. Ainsi, ménager les pays arabes, c’était aussi contenir les ardeurs marocaines.

Faut-il en conclure que l’Espagne franquiste a sombré dans l’antisémitisme ? Tout au contraire. À la même époque, par un paradoxe qui n’est qu’apparent, elle facilita l’émigration des juifs marocains vers Israël, en dépit des entraves posées par Rabat. Plus encore : lors de la guerre des Six Jours, bien que Franco se rangeât du côté arabe, il reçut de Washington une singulière supplique : intercéder auprès de l’Égypte, où les communautés juives étaient persécutées. Et l’Espagne, usant de ses bonnes grâces auprès du Caire, obtint qu’elles puissent gagner Israël.

Puis vinrent les années soixante-dix, où tout changea à la fois en Espagne et en Israël. Si l’on devait fixer un tournant décisif, ce serait la guerre du Kippour, en 1973. Israël, surpris par l’assaut égypto-syrien, réagit avec une vigueur foudroyante. Mais de cette épreuve, il retint une leçon définitive : que son salut passait désormais par l’alliance américaine. Dans l’ordre de la Guerre froide, Israël basculait ainsi du côté occidental. Ce basculement s’accompagna d’une mutation intérieure : le jeune État, jusque-là socialisant, s’ouvrit aux pratiques du libéralisme et du capitalisme.

Et que se passait-il en Espagne ? Une révolution autrement profonde : Franco meurt en 1975, et trois ans plus tard le pays s’offre une Constitution démocratique. Pourtant, la politique moyen-orientale demeure figée : soutenir le camp arabe restait avantageux, tant pour des raisons économiques que pour neutraliser le Maroc. C’est dans ce contexte qu’en 1977 l’OLP ouvre une représentation à Madrid, et qu’Arafat, reçu par Adolfo Suárez, trouve là une hospitalité fraternelle. Ironie : Suárez, homme de centre-droit, fort éloigné des gauches, n’hésitait pas à accueillir l’icône de la cause palestinienne. C’est un peu comme si – toutes proportions gardées - Jordan Bardella, au lieu d’adresser la bise à Meyer Habib, s’agenouillait devant Rima Hassan !

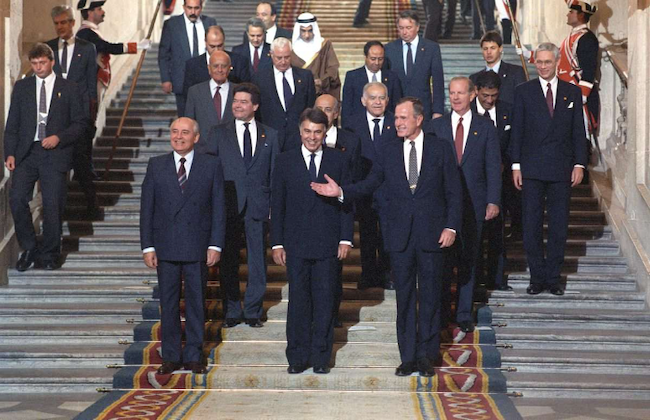

Il fallut attendre l’arrivée au pouvoir du socialiste Felipe González pour voir l’Espagne reconnaître Israël. Ce tournant, amorcé dès la présidence de Calvo Sotelo, coïncidait avec la marche de l’Espagne vers l’OTAN puis vers l’Europe. À la fin des années quatre-vingt, le socialisme au pouvoir accueillit Israël avec chaleur, tout en conservant d’excellentes relations avec la Palestine : situation idéale pour jouer les médiateurs. Ainsi s’explique que la première conférence de paix où Israéliens et Palestiniens s’assirent à la même table se tint… à Madrid, en 1991.

Les Espagnols peuvent s’enorgueillir de ce parcours. En l’espace de quelques décennies, l’Espagne passa du statut d’isolée franquiste à celui d’acteur diplomatique central. Qu’on contemple cette image : Felipe González, au milieu de George Bush père et de Mikhaïl Gorbatchev, travaillant à une issue du conflit israélo-palestinien. Voilà le signe éclatant de la métamorphose espagnole. L’actuel chef d’Etat ibérique, Pedro Sánchez, pour obtenir un instantané flatteur en compagnie de Donald Trump et de Vladimir Poutine, céderait sans hésiter le tableau Guernica. Car, de l’autre côté des Pyrénées aussi, le politique a cette incomparable habileté : brader l’héritage collectif avec l’air tranquille d’un maquignon, troquant la mémoire d’un peuple contre le clinquant d’un cliché éphémère.

Mais si l’on revient à l’Espagne des années 1990, le pays, certes, s’est modernisé et entretient désormais des relations diplomatiques normales, tant avec Israël qu’avec les États arabes. Mais ce qui ne change guère, c’est la société. La société espagnole demeure profondément étrangère à tout sentiment pro-israélien. Il suffit d’observer que la communauté musulmane approche les deux millions d’individus, tandis que la communauté juive ne dépasse guère les cinquante mille âmes. En d’autres termes, les Espagnols n’ont jamais appris à « vivre avec » les Juifs ; la familiarité leur fait défaut. Il est rare de rencontrer un Espagnol ayant un ami juif, tandis que chacun connaît au moins quelqu’un arborant le fameux keffieh palestinien. Ce symbole, devenu emblème idéologique de la gauche, illustre mieux qu’aucune statistique l’orientation morale de cette société.

Mais comment expliquer ce paradoxe ? La dictature de droite – le franquisme – se montrait clairement favorable aux Arabes et ne reconnaissait Israël que tardivement, sous un gouvernement de gauche. Comment donc se fait-il que ce soit désormais la gauche qui se fasse championne de la cause palestinienne ? La réponse tient en un mot : l’anti-américanisme. Avec l’effondrement de l’Union soviétique, tout ce qui se rattache aux États-Unis suscite un rejet viscéral dans la gauche espagnole, un rejet porté à son comble lorsque le président conservateur José María Aznar soutient George W. Bush dans l’invasion de l’Irak. La conséquence est limpide : pour la gauche espagnole, Aznar et Bush incarnent le mal absolu, tandis qu’Israël n’est qu’un pantin entre les mains de l’Oncle Sam.

Ainsi donc, l’Espagne demeure fidèle à une ligne qui ne doit rien aux caprices de la mode, mais tout à la longue mémoire d’une nation. Ce n’est pas un hasard si Madrid préfère le drapeau de la Palestine à l’étoile d’Israël : ce choix plonge ses racines dans les rancunes du franquisme, dans les illusions d’un catholicisme conquérant, et jusque dans les coutumes populaires qui chantaient, sans y penser, la permanence des siècles. Et l’on s’étonne encore ? L’Espagne n’est pas la France, qui oublie sitôt qu’elle pardonne, ni l’Allemagne, qui s’agenouille devant ses fautes. Elle est cette terre têtue, orgueilleuse, qui transforme ses humiliations en fidélités durables. Qu’on appelle cela calcul ou instinct, rancune ou stratégie, peu importe : la vérité est que l’Espagne, depuis Franco jusqu’à Sánchez, a fait de la Palestine un miroir où elle contemple sa propre image. Et dans ce miroir, ce n’est pas seulement l’Orient qui se reflète, mais l’Espagne elle-même, éternelle dans sa constance, obstinée dans ses inimitiés, fidèle à son destin jusque dans ses alliances les plus paradoxales.

et

et  !

!